A l’occasion de ses 20 ans, AFG Autisme organisait le 13/09, un colloque regroupant scientifiques, juristes et politiques, pour constater l’évolution sur le terrain et échanger sur les défis à venir.

Vice-Président d’autisme France, M André Masin a fondé l’AFG (association française de Gestion de services et établissements pour personnes autistes) en février 2005.

Intervention de Jonathan Martinez, directeur général d’AFG Autisme depuis avril 2023 ; diplômé de Sciences Po Paris, il travaille depuis une quinzaine d’années dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

L’association gère plus de 80 établissements, services et dispositifs répartis dans 6 régions et 13 départements, pour répondre aux besoins spécifiques des enfants et adultes qu’elle accompagne (1500 familles). Elle propose des dispositifs d’unités d’enseignement (UEMA, UEEA), des services médico-sociaux (SESSAD, SAMSAH), des lieux de vie et d’hébergement (MAS, FAM, EAM, foyers de vie..) et des solutions de répit pour les aidants. Elle développe aussi des partenariats culturels et des ateliers gratuits de formation à la guidance parentale pour les enfants de 0 à 8 ans. Enfin, l’association forme les professionnels, et pilote des comités scientifiques depuis 2023 en appliquant les recommandations de la HAS.

Son action s’articule autour de 3 priorités :

- améliorer la qualité de vie des personnes autistes

- garantir l’accès aux droits, condition d’une pleine citoyenneté

- développer des structures innovantes pour combler les manques

M Etienne POT, nommé en novembre 2023 délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement : un discours sans ambigüité, qui rappelle fermement que la psychanalyse n’a plus lieu sa place en matière de TND. C’est un accompagnement médical qui doit être sollicité par les familles, avec un diagnostic précoce, et des accompagnements pluriels (psychomotricien, ergothérapeutes, orthoptistes ect.). Les progrès des personnes avec autisme sont possibles toute leur vie.

Les enfants porteurs d’autisme, quand il n’y a pas de déficience intellectuelle associée, ont toute leur place en milieu scolaire ordinaire. M POT annonce la création d’un portail national piloté par un comité scientifique qui incluera les formations revendiquant clairement leur conformité aux recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé).

C’est au tour de Mme Evelyne Friedel de prendre la parole sur le sujet très en vogue de l’inclusion, sujet dont elle s’empara en 2002, en saisissant par son statut d’Avocate le Conseil de l’Europe d’une réclamation collective contre la France, pour non prise en charge éducative des personnes autistes (en violation des dispositions de la Charte sociale européenne). La France fut condamnée en 2003.

La prise en charge de la santé mentale connait une forte institutionnalisation au cours des 19 et 20ème siècles : les personnes sont alors plus reconnues malades qu’handicapées, en Europe et aux Etats-Unis, avec un accent lors du communisme. Puis à partir des années 60/70, un courant inverse s’installe : la désinstitutionalisation. Les Etats européens ferment progressivement leurs établissements, ce qui aboutit à une vraie problématique pour les plus vulnérables, laissés pour compte dans leurs familles.

La France a ratifié en 2010 la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) de l’ONU, et son article 19 dispose 3 principes : la liberté du choix du lieu de vie, l’accès à une gamme de services à domicile ou en établissement, et l’adaptation des services et équipements pour répondre aux besoins spécifiques. Il s’agit non pas ici de désinstitutionnaliser, mais bien d’adapter les services et établissements pour que ces derniers s’inscrivent dans une démarche d’inclusion. En septembre 2022, le Comité des droits des personnes handicapées des N-U a adopté des lignes directrices, avec une lecture réductrice des droits et dogmatique : il demande aux Etats de légiférer afin de criminaliser la détention sur la base du handicap et de l’institutionnalisation, et faire reconnaitre que celle-ci, si fondée sur le handicap, représente une forme de discrimination. L’objectif annoncé est de fermer les établissements. Des ONG militent en ce sens, et ont conduit à la réduction drastique des financements d’établissements. Les personnes les plus vulnérables sont donc privées de toute solution réelle, et voient leur situation s’aggraver. Pourtant, la création de microstructures ouvertes sur la cité et des habitats inclusifs adossés à des établissements de jour peuvent être une solution, et l’inclusion peut se construire au sein d’établissements médicaux sociaux qui innovent sur les modalités d’accompagnement et de participation sociale. Le maintien à domicile d’une personne en besoin d’aide permanente, au prétexte de la désinstitutionalisation, engendre de l’insécurité et de l’isolement. C’est le sens de la réforme SERAFIN-PH pour une allocation individualisée des personnes handicapées qui devrait être généralisée en 2025 : rendre le financement des établissements et services plus équitable et centré sur le projet de vie individuel.

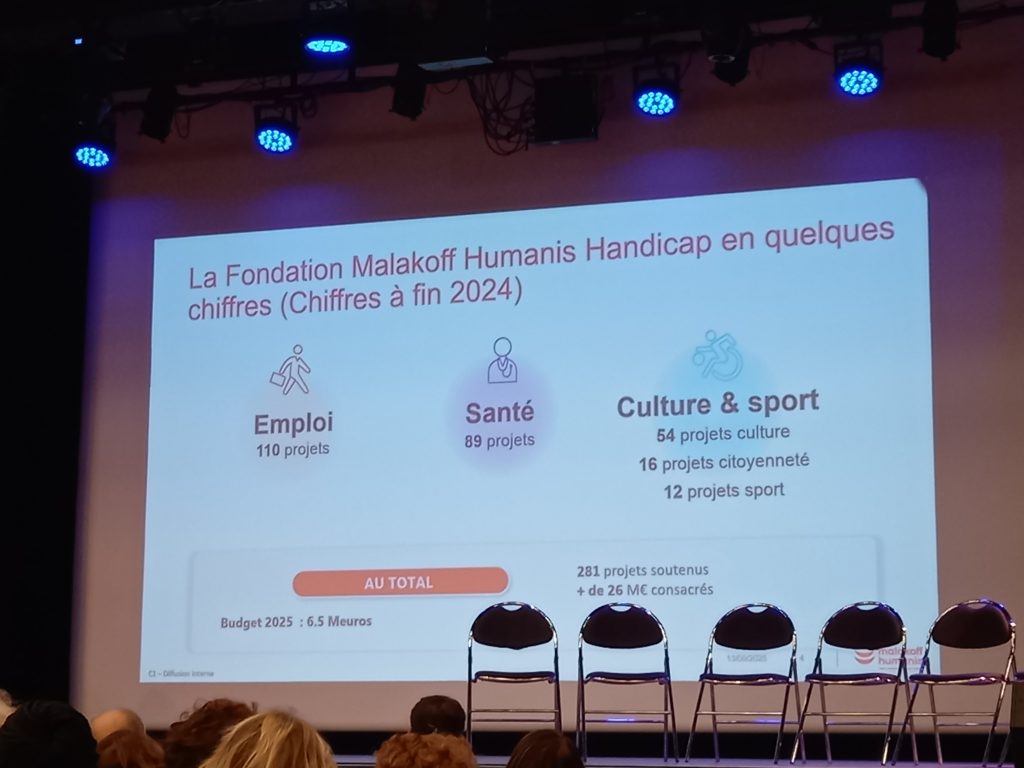

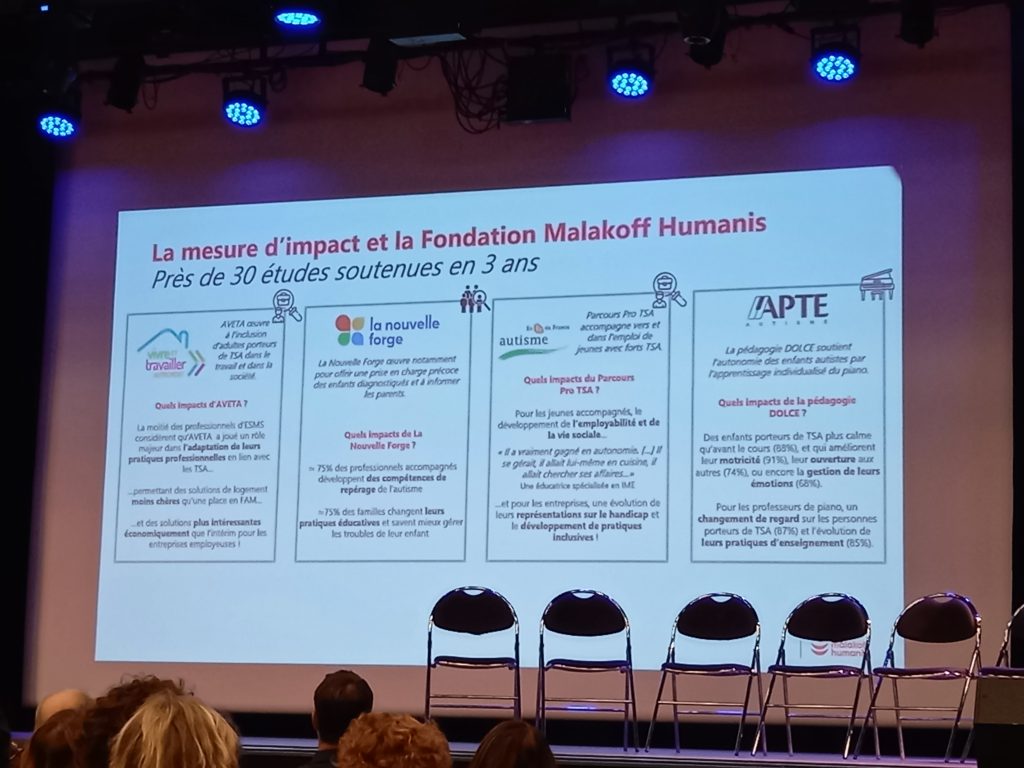

La fondation Malakoff Humanis Handicap

Invités du colloque, Mme Chrystèle Botton – directrice des projets santé de la Fondation Malakoff Humanis Handicap – et M Adrien Baudet – directeur général de Koreis, agence de conseil et recherche en impact social œuvrant auprès d’associations et de fondations, présentent les travaux de mesure d’impact des projets en faveur des personnes autistes, de leurs proches, et des professionnels qui les accompagnent. L’étude sera disponible dès le 9 octobre, sur le site de la fondation.

Bientraitance et autisme, quelles particularités ?

Intervention de Mme Monique Martinet, neuropsychiatre, pédiatre et chercheuse française, présidente d’Action Information Recherche (AIR) et de la Commission Santé de l’Union Européenne Féminine.

Les études menées indiquent que les enfants ayant des troubles autistiques rapportent encore un vécu scolaire trop souvent psychotraumatique, qui amplifie leurs troubles. En école maternelle, primaire puis au collège, le harcèlement cible particulièrement les enfants relevant d’un TND. Devant un harcèlement accru, il est indispensable que les parents s’interrogent et prennent toutes les précautions nécessaires, mais aussi prennent les devants et expliquent clairement les traits autistiques au corps enseignant.

Une tendance forte à la dysphorie de genre est aussi constatée : le médecin indique la prévalence de 3 à 6 fois plus sur les jeunes à troubles autistiques que dans la population générale, et donc la nécessité pour le corps médical, dans ce contexte, de veiller au préalable à rechercher un TSA sous-jacent ou une autre pathologie psychologique. L’identité assez confuse pour certains autistes, et la difficulté à s’adapter au stéréotype de genre, un malaise corporel, enfin une pensée rigide, peuvent aboutir à la dysphorie de genre. Il faut être prudent car si l’intérêt spécifique (ex : appartenance à une communauté minoritaire) se modifie, la chirurgie effectuée ne peut pas toujours être modifiée par la suite.

Enfin, il est constaté aussi la maltraitance parfois répétée des jeunes femmes (violences sexuelles ou intra-familiales) en raison d’une faible perception des intentions d’autrui, en lien avec leur autisme. Il faut s’en inquiéter devant une femme qui subie des violences à répétitions.

La génétique de l’autisme : de la médecine à la neurodiversité

Par Thomas Bourgeron, professeur à l’Université Paris Cité, membre de l’Institut Universitaire de France et de l’Académie des Sciences, Directeur de l’unité de Recherche « Génétique Humaine et Fonctions Cognitives » à l’Institut Pasteur.

Les premiers gènes associés à l’autisme ont été découverts en 2003, on en dénombre à ce jour plus de 1700 associés aux TND, et 200 précisément à l’autisme. Dans certains cas, une seule variation génétique est en cause, dans d’autres, ce sont des milliers de variations qui s’accumulent : ces gènes jouent un rôle dans la connectivité du cerveau, et modulent le nombre et le fonctionnement des points de contact entre les neurones (synapses).

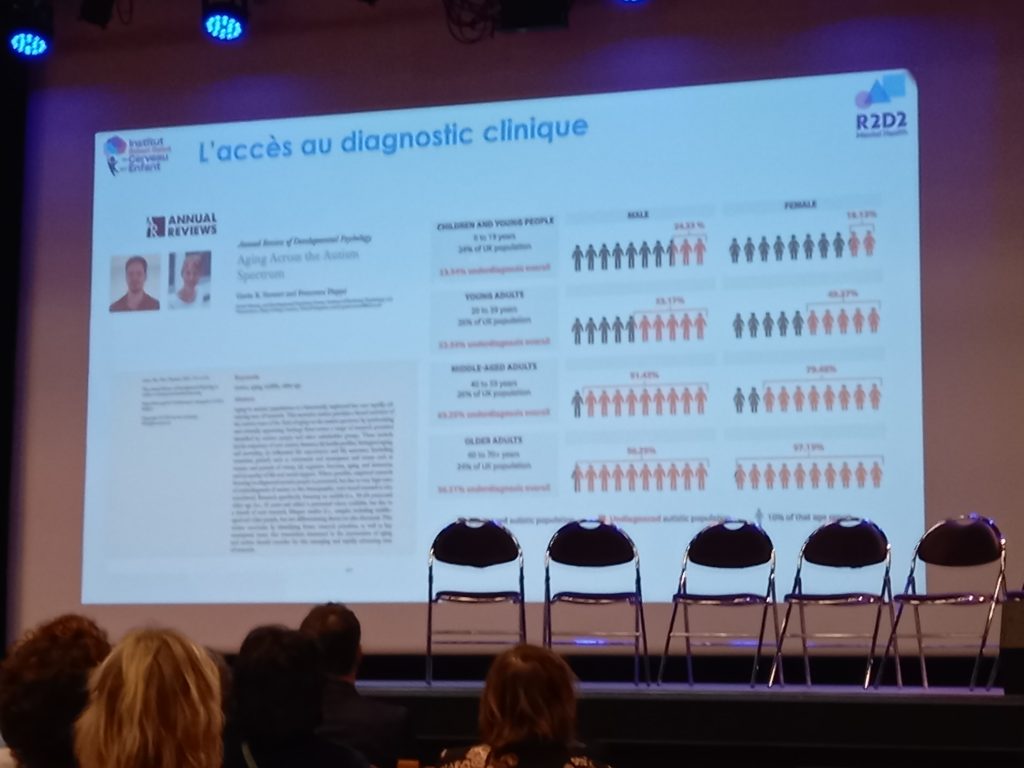

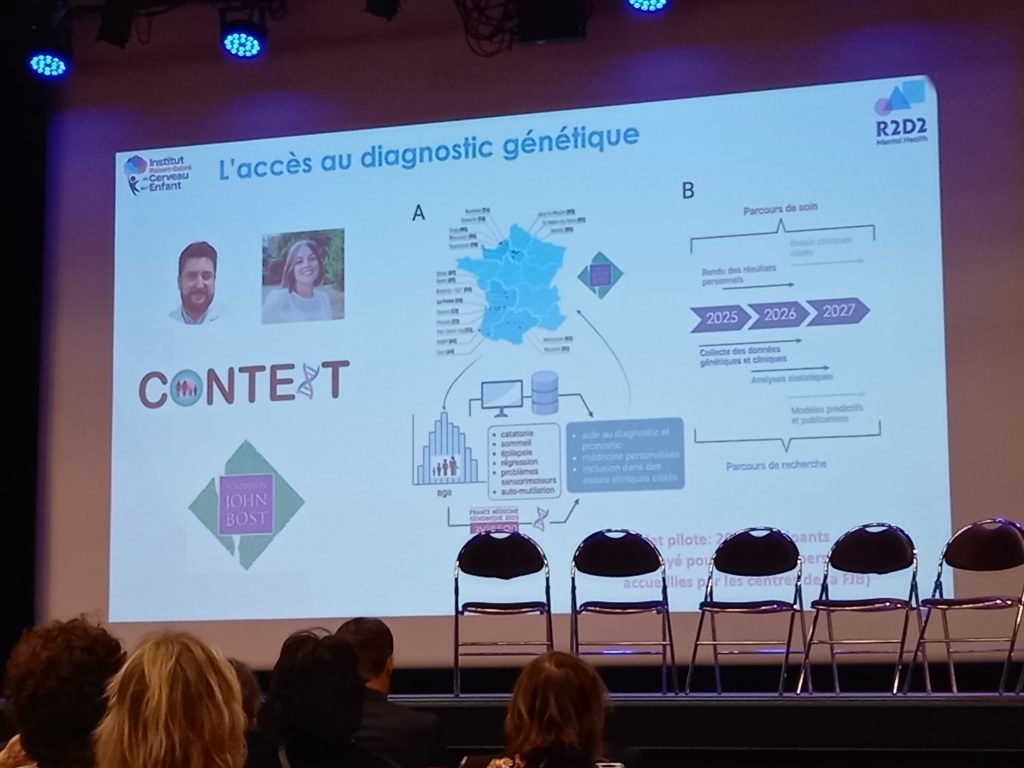

L’Institut du cerveau de l’Enfant dont l’ouverture est annoncée pour 2027 va permettre de développer la recherche participative en incluant une cohorte d’enfants et adolescents TSA et TDAH. Dans l’autisme, ce sont surtout les comorbidités qui posent difficultés au quotidien. Le diagnostic des enfants est désormais devenu plus fréquent, mais celui des adultes est trop faible.

Les liens et ressources utiles mis en avant :

GeneTrek – Association of genes with neurodevelopmental disorders

CléPsy, des clés pour accompagner le développement de votre enfant | CléPsy

Risk and resilience in developmental diversities – R2D2-MH

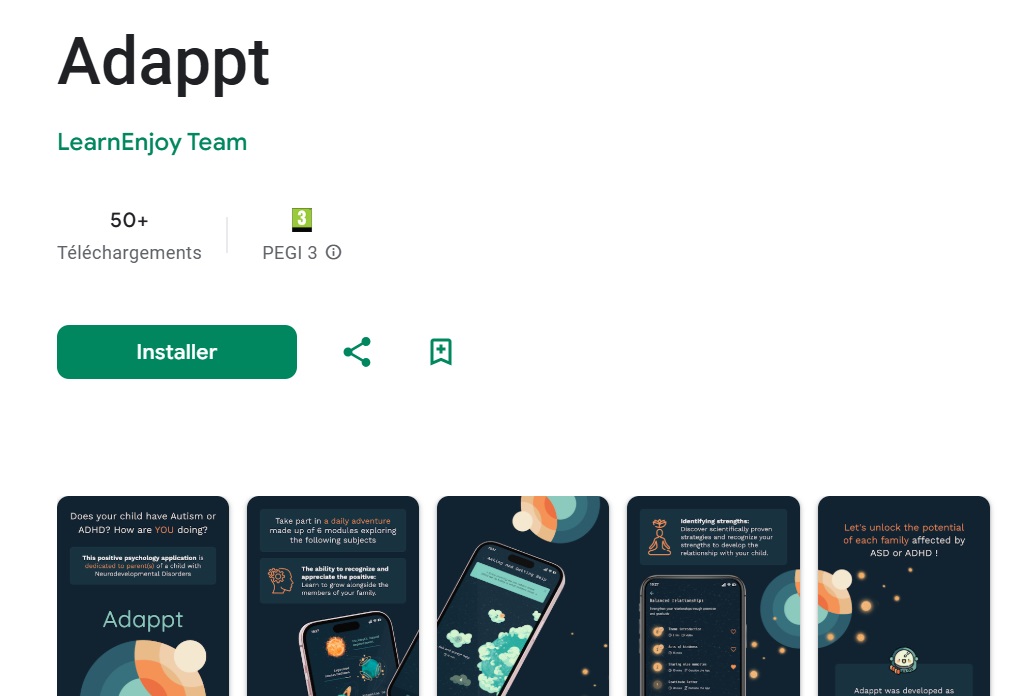

L’application pour les enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement (sur Apple & Android)

Simon Baron-Cohen : un chercheur en autisme très particulier

Le parcours d’une famille, par Mme Marie PILLEZ, mère de Jean-Baptiste, un adulte autiste de 40 ans.

Mme Pillez nous raconte l’accès au contexte génétique, qui a permis de confirmer dans ce cas précis, les difficultés rencontrées dans l’enfance, le caractère, les aspects physiologiques à surveiller, et les préconisations médicales.

Intervenir auprès des enfants autistes et accompagner leurs familles : entre preuves scientifiques, neurodiversité et inclusion

par Mme Marie-Claude Geoffrey, pédopsychiatre et professeure associée à l’Université de Lyon 1 : accompagner les familles, ne se résume pas diagnostiquer leur enfant. Il convient de les accompagner, les soutenir et valoriser l’enfant différent. L’enjeu majeur reste l’accès pour tous les enfants à des lieux de socialisation et d’éducation en dehors du cercle familial. Comme les autres, ils ont besoin d’expériences partagées, de relations et d’un environnement ouvert pour s’épanouir.

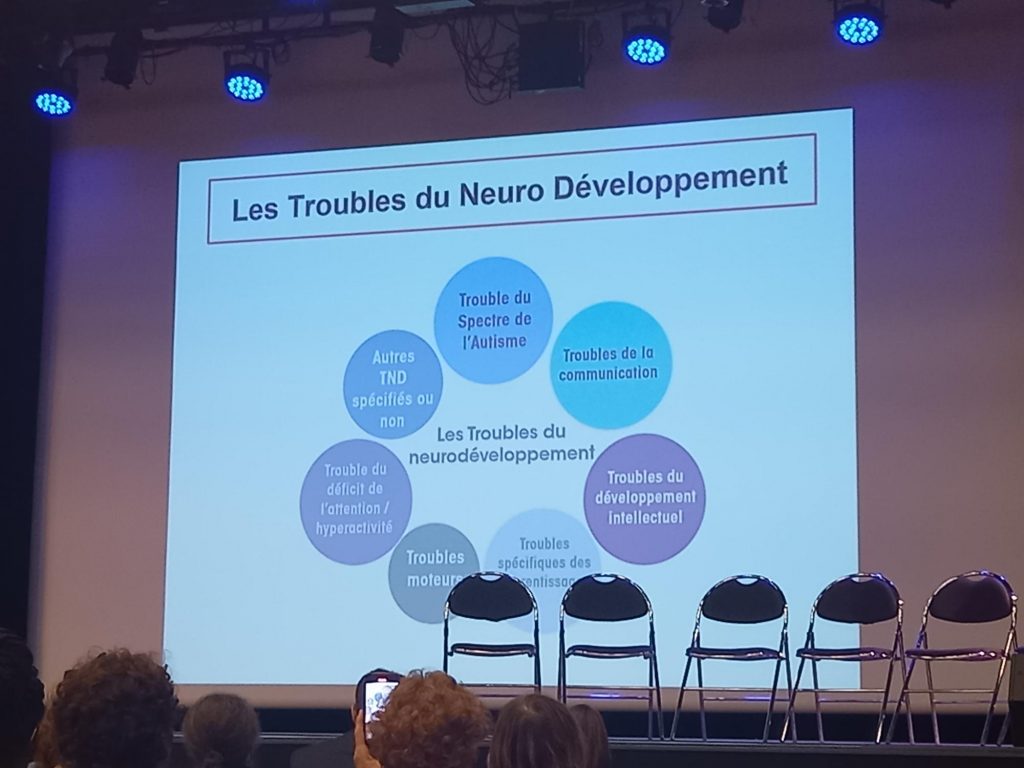

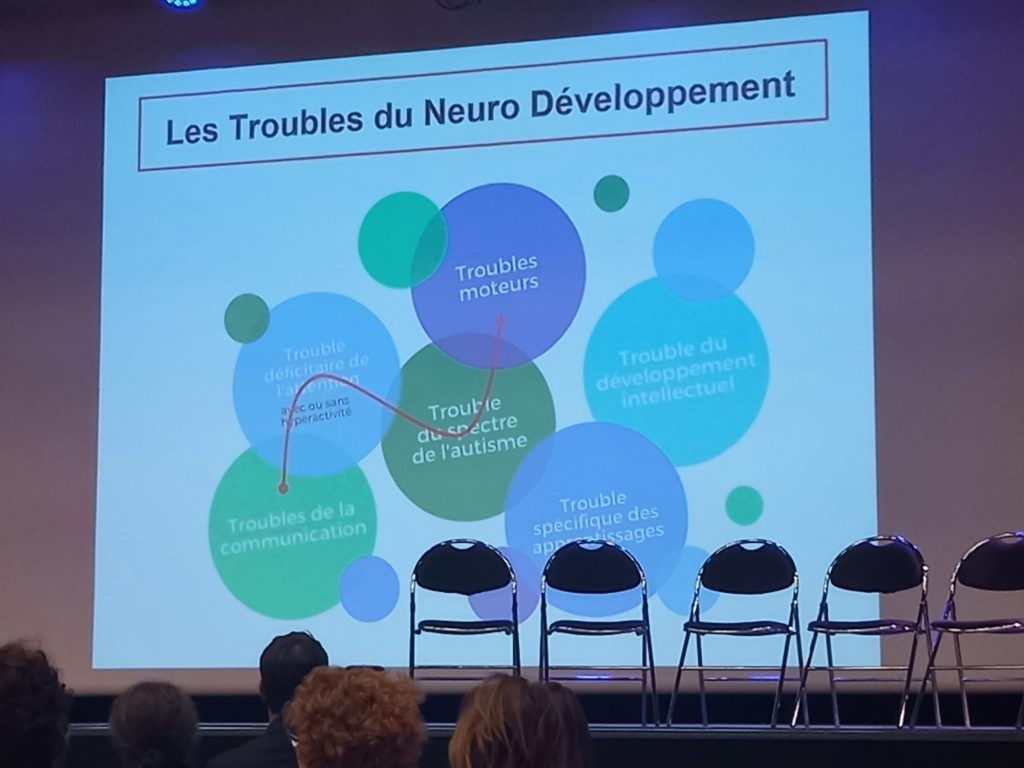

L’autisme et les troubles du neurodéveloppement associés dont le TDAH

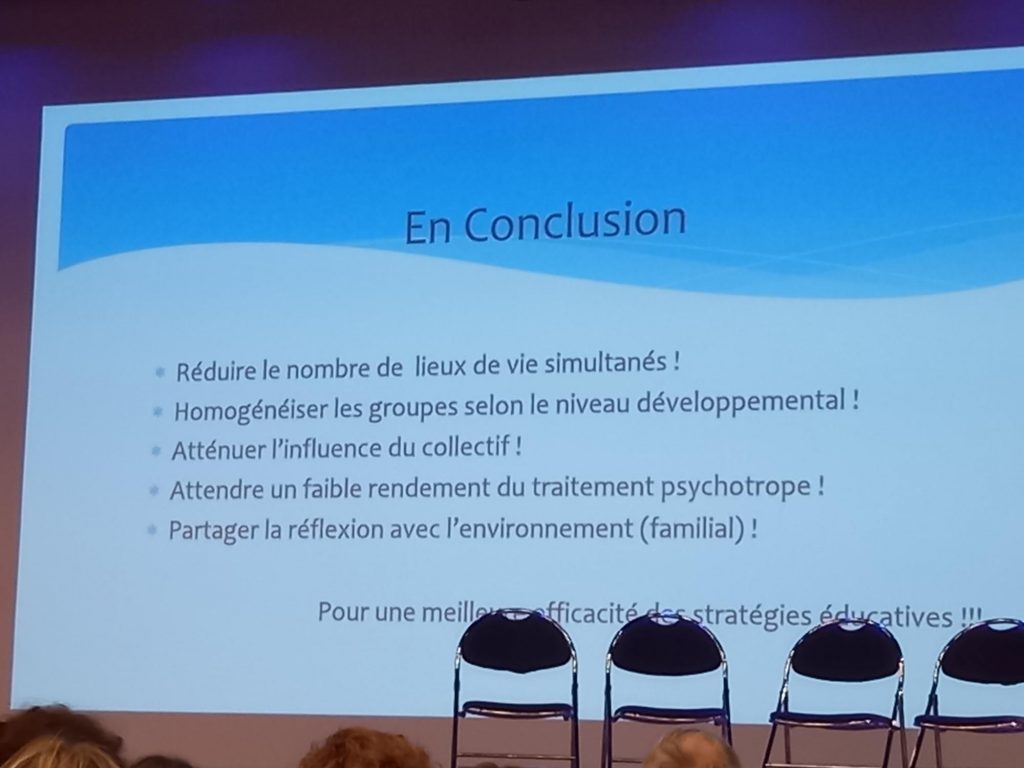

Par M Pierre Fourneret, pédopsychiatre, professeur des universités et praticien hospitalier à Lyon, directeur du service de psychopathologie du développement à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant.

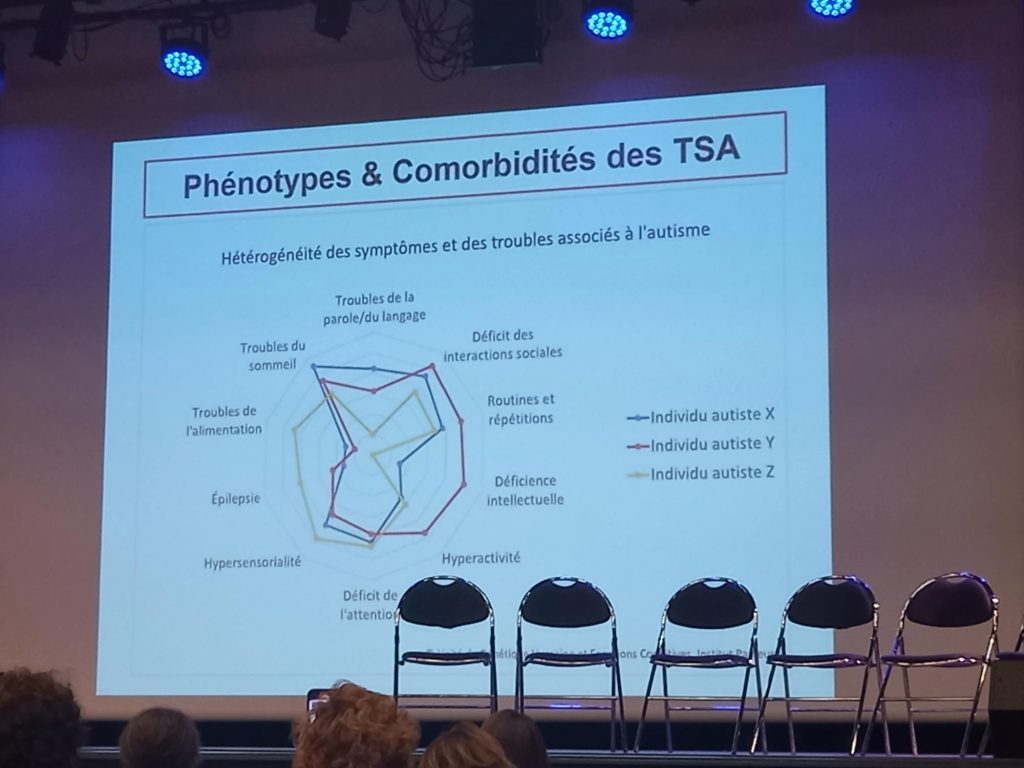

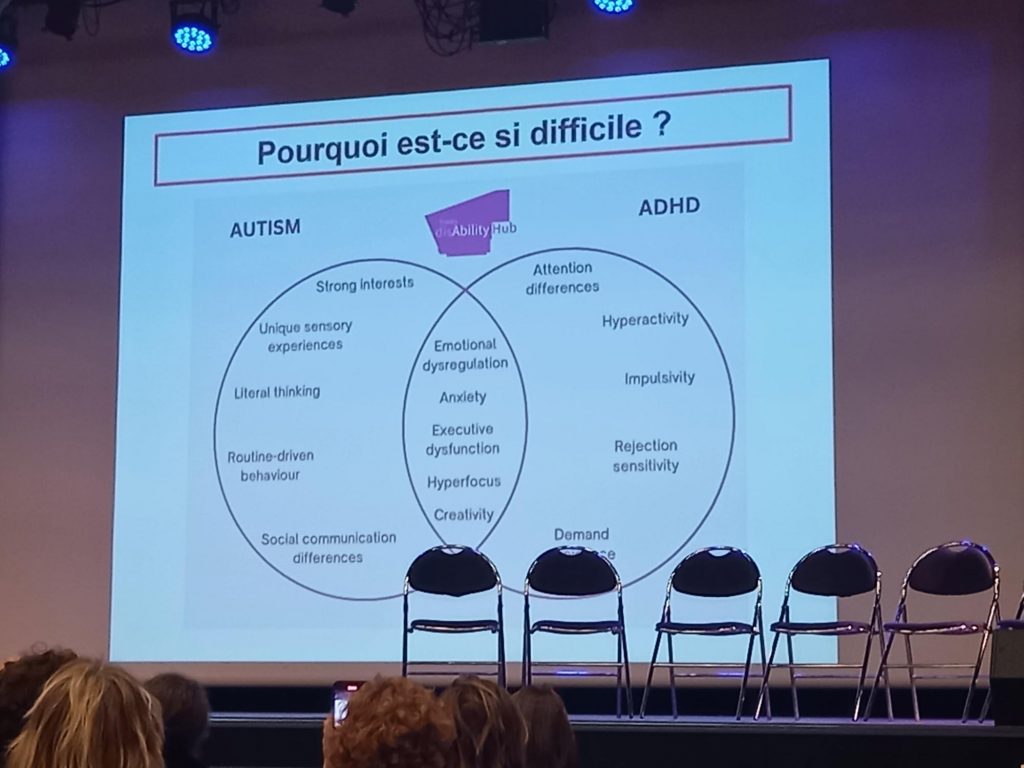

Les représentations catégorielles qui existaient auparavant doivent être reconsidérées ; les troubles du neurodéveloppement ne sont pas figés, ils évoluent, on parle d’un spectre. Les individus peuvent avoir des expressions distinctes, y compris au sein d’un même individu aux différents âges de sa vie. Le médecin doit avoir une vision plus dynamique et interactive des profils pris en charge : les pathologies se recouvrent, se superposent à l’image d’un Rubyk’s cube : les facettes changent avec l’usage, ou l’influence de l’environnement. Dans le cadre d’un environnement traumatique, on peut avoir dans la moitié des cas 1 à 3 troubles associés, qui ne seront pas exprimés au même moment. Les trajectoires foisonnent.

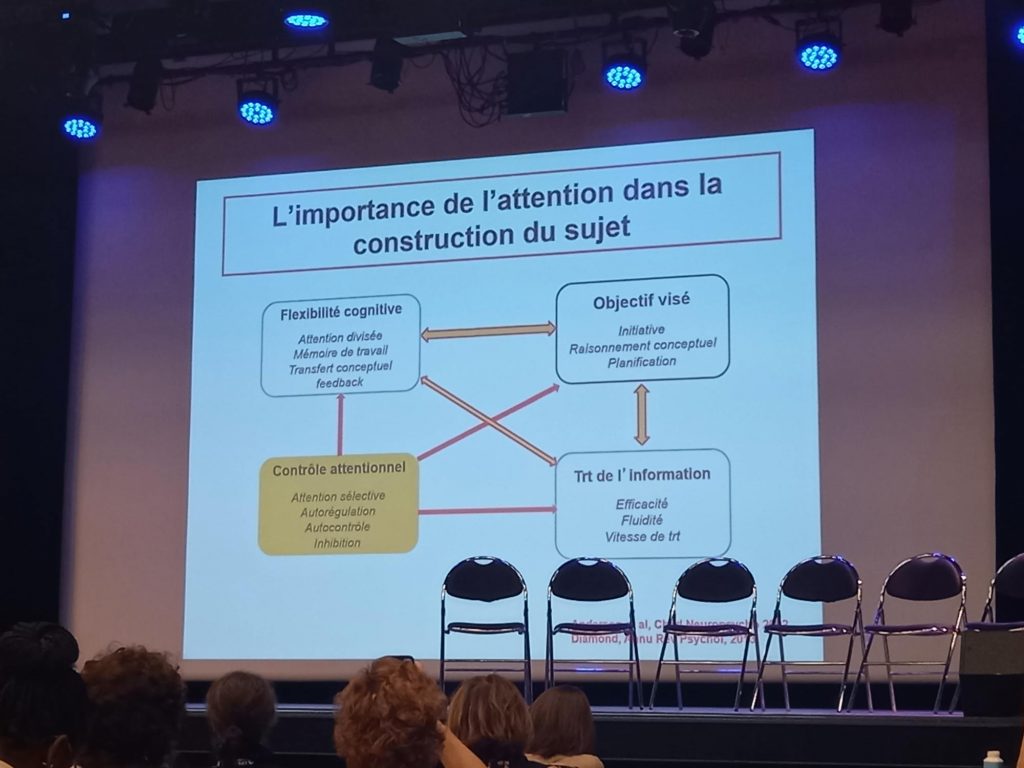

L’attention n’a pas le même statut que les autres fonctions cognitive, c’est une fonction socle, elle porte et appuie le développement des autres fonctions cognitive. Son rôle a été mis en évidence dans la construction du sujet et son adaptation aux incertitudes de l’environnement. La capacité d’attention conjointe et partagée => le bébé est capable de décoder les émotions d’autrui, il fabrique sa grammaire émotionnelle, et cela conditionne la théorie de l’esprit. Les fonctions s’articulent et s’influencent les unes les autres. On est désormais capable de repérer ces difficultés attentionnelles, et d’entendre le ressenti des parents des les 18 mois du bébé.

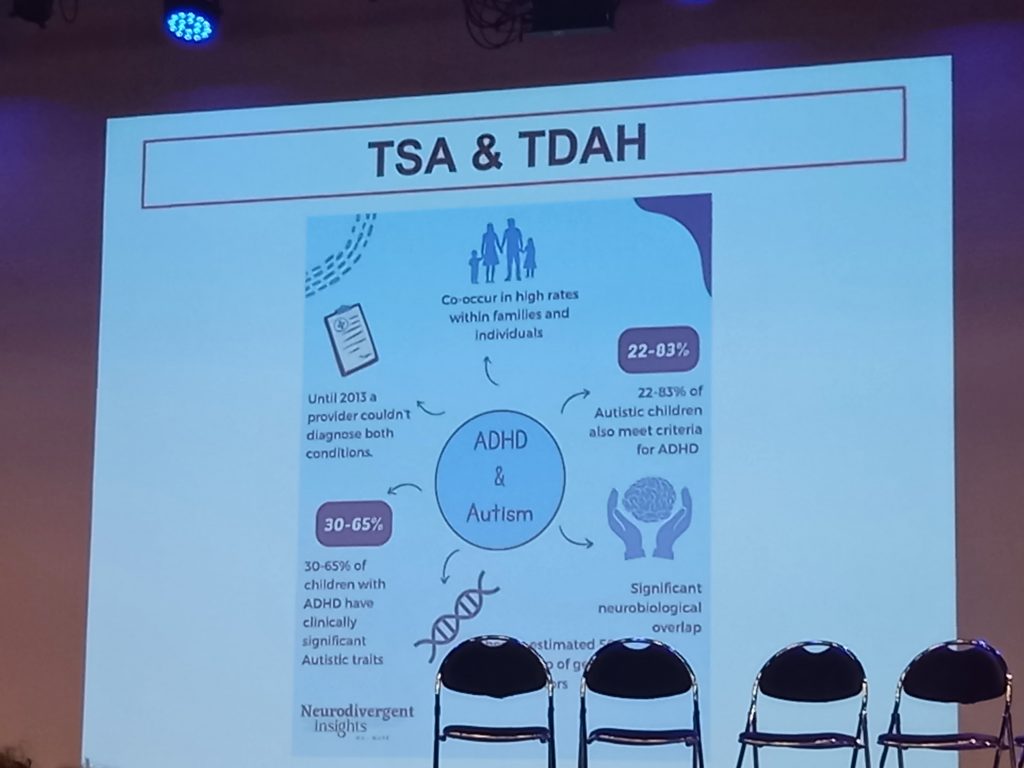

50% des TDAH ont des traits autistiques

> 50% des TSA sont concernés par le TDAH

L’héritabilité (ie le poids des facteurs endogènes neurobiologiques qui participent à l’expression du trouble) varient selon le développement : plus l’âge est précoce, plus la vulnérabilité est présente et sensible à l’environnement. Ensuite cela diminue au profit des facteurs génétiques. en pratique, il existe une constellation de symptômes, le diagnostic n’est pas figé, et l’évaluation fonctionnelle devrait être refaite régulièrement. Les éléments d’interface (dysrégulation émotionnelle) comme la crise de colère, les comportements défis, sont des réactions à des facteurs adaptatifs. L’ attention externe (le cerveau projette sur le monde) et l’attention interne (sur sa capacité à penser et poser ses émotions, la pensée réflexive) n’actionnent pas les mêmes circuit neuronaux impliqués.

Les décrochages attentionnels sont physiologiques, et le cerveau devient parasité s’ils sont trop fréquents. L’enfant autiste est aujourd’hui dans un monde qui s’accélère et connait une hyper sollicitation environnementale, cette majoration du mind-blanking (pensées floues ou vides) peut aboutir à des états de shutdown (mise en veille & repli sur soi) ou meltdown (effondrement, crise de colère, perte de contrôle). Un stimulus qui ne dure pas suffisamment ne peut faire l’objet d’un tri conscient et donc d’un rapport verbal pertinent. Le cerveau a besoin de temps pour traiter les informations, or si le TSA est déjà parasité => l’enfant ne peut plus suivre. L’inconfort et le débordement du système cognitif et émotionnel aboutit à la crise autistique.

La comorbidité est permanente, mais elle évolue, et peut être considérée comme étant un facteur prédictif du niveau de réussite et d’intégration socio professionnelle.

L’autisme à l’âge adulte : d’une complexité à l’autre, et après !

Par Dr Dominique Fiard, médecin psychiatre, Responsable du Centre Expertise Autisme Adultes (CEAA) du Centre Hospitalier de Niort. Il a contribué à l’élaboration de standards professionnels et à des politiques publiques.

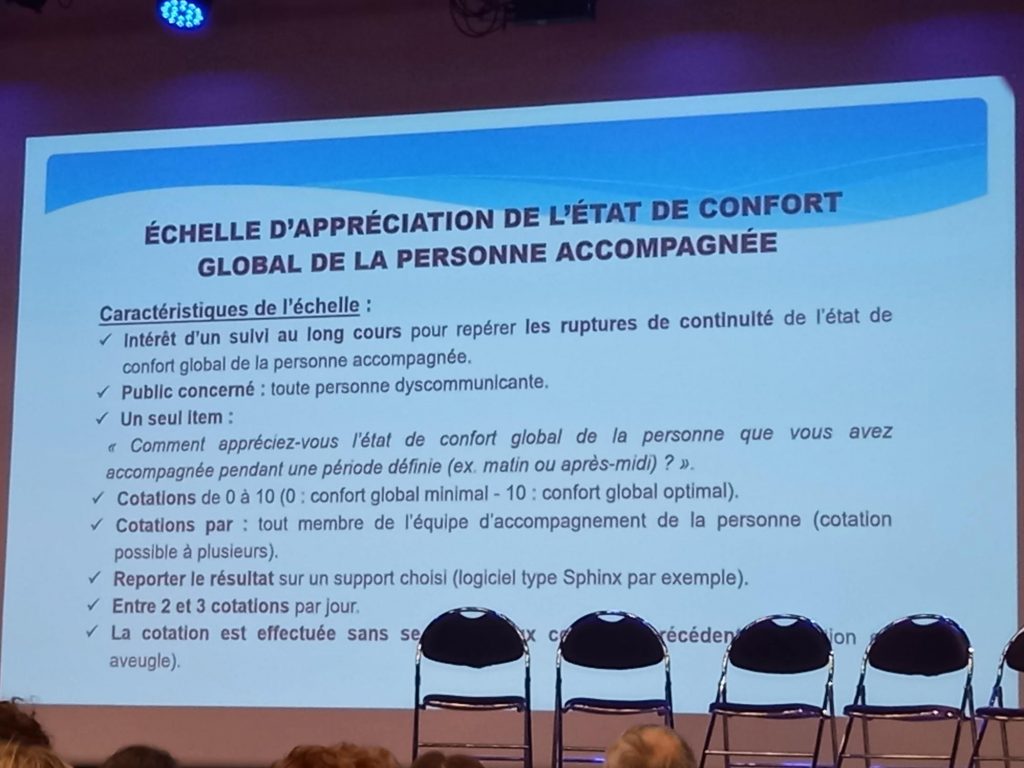

Le diagnostic de TND et plus important que celui de l’autisme. Les troubles massifs du comportement peuvent générer des risques psychosociaux, et mettre en échec la tentative de satisfaire à proposer une qualité de vie à la personne.

Table ronde : des échanges avec Gabriel, Benjamin, Kevin, Hortense et Romain.

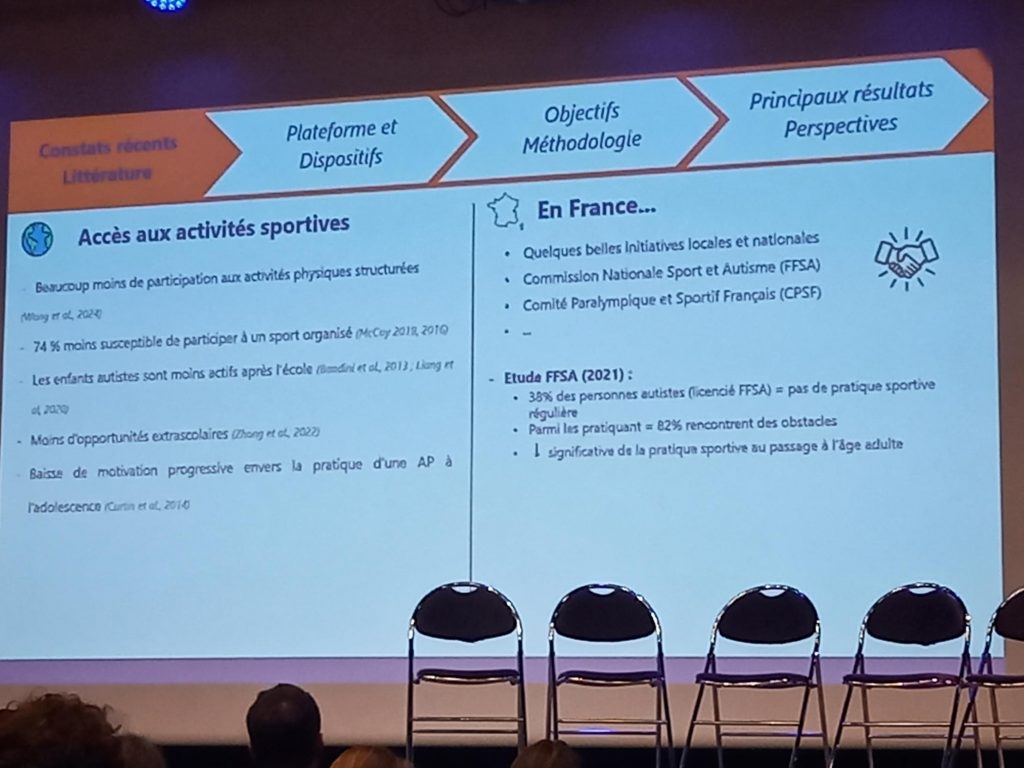

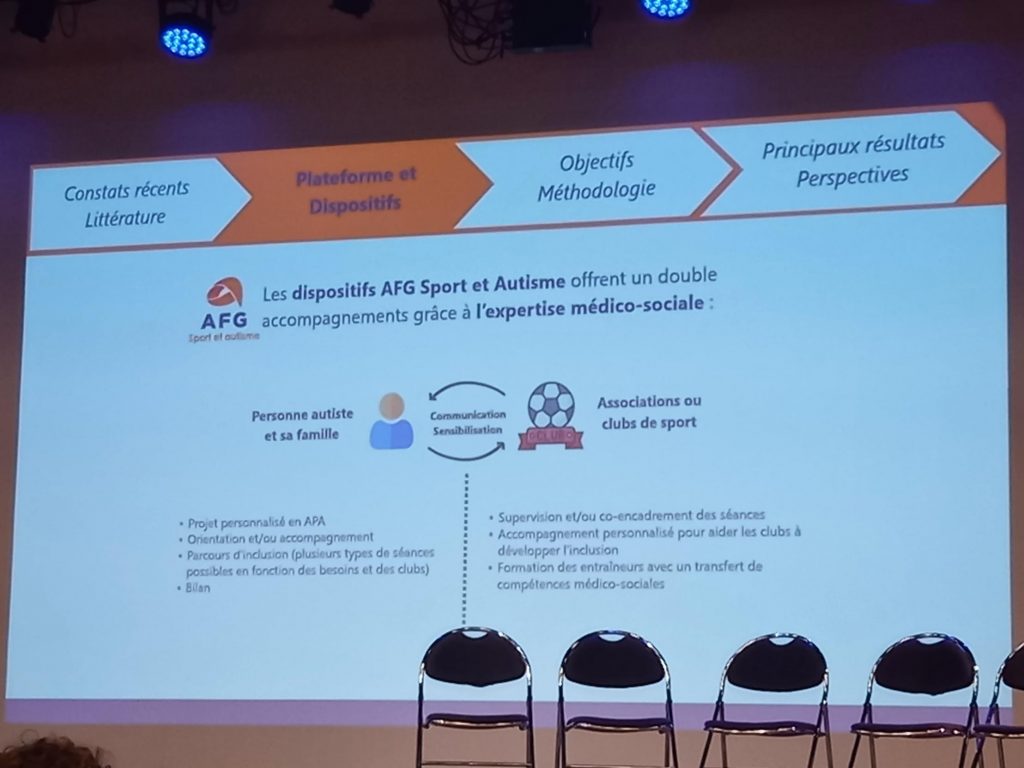

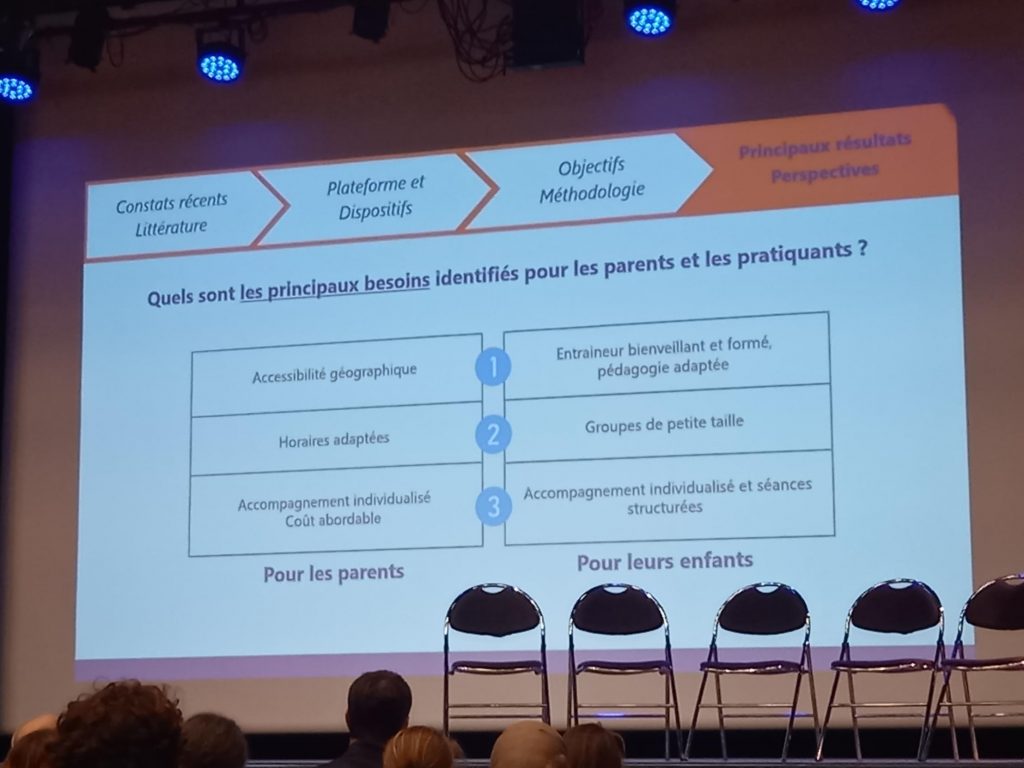

Sport et autisme, un dispositif d’accompagnement innovant : étude et méthodologie mixte sur ses effets

Par la Dr Amandine Bourhis, chercheuse associée au laboratoire RE-SHAPE de l’Université Claude Bernard Lyon 1, spécialisée dans les activités physiques adaptées pour les personnes avec troubles du neurodéveloppement, notamment le spectre autistique.

L’inclusion des personnes autistes dans les activités physiques et sportives (APS) est un enjeu de santé publique et de cohésion sociale. Ces activités ont des effets bénéfiques significatifs, sur le plan socio émotionnel, cognitif et comportemental. Toutefois des obstacles persistent pour les familles qui n’ont pas les accès aux APS en milieu ordinaire.

Le colloque fut animé par M. Chams-Ddine Belkhayat, directeur du développement de l’offre et de l’innovation chez AFG AUTISME.

Papa d’un enfant autiste au sein d’une fratrie de trois, il est titulaire d’un MASTER 2 en management des hommes et des organisations de l’académie militaire de Saint-Cyr et a mené une carrière d’officier au sein de l’armée de terre durant 15 années.

Président de bleu Network et Bleu inclusion, il est représentant des usagers de l’académie de Lyon, membre de plusieurs instances engagées dans l’autisme et a co-dirigé la publication de l’ouvrage « Autisme: comprendre pour mieux accompagner » aux éditions législatives ESF. Acteur sociétal engagé, il mène différents projets ayant tous le même objectif : construire une société inclusive ou tout un chacun aura une place.

Les mots de conclusion du président

Seuls 20% des enfants autistes et 3% des adultes bénéficient d’un accompagnement adapté. Il faut renforcer les équipes, recruter et former les professionnels et leur offrir une reconnaissance. Généraliser aussi une formation initiale et continue sur les TND, partager une culture commune exempte d’approches non validées comme la psychanalyse. Mener une action conjointe entre l’école, le médico-social, le sanitaire te la vie sociale. Soutenir les aidants : simplifier l’accès aux droits, créer des solutions, y compris de répit, dans tous les territoires. Et associer systématiquement les personnes autistes à l’élaboration des politiques publiques.

Répondre à André Masin Annuler la réponse